こんなお悩みありませんか

相続は誰もが人生に一度は経験することです。

ですが、一般の方にとっては分かりにくい手続が多くあるのも事実です。

このページでは、相続手続きの”いろは”について説明します。

相続ってどうやって進めるんだろう

相続人って誰がなるんだろう

相続放棄ってなに?期限はあるの?

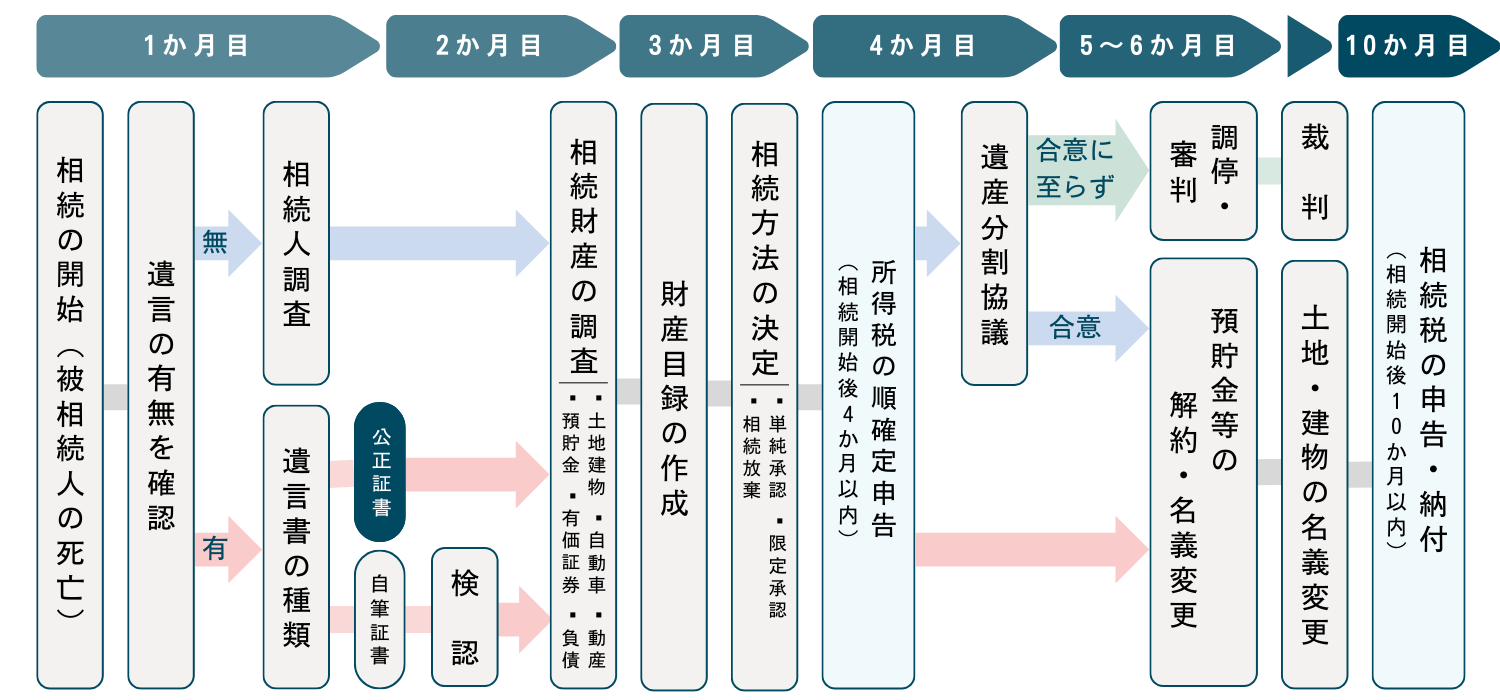

00 まずは相続の流れを把握しましょう

要する時間は一例ですが、相続手続きには膨大な時間を要することもあります。

困ったら司法書士に相談しましょう。

01 遺言書があるか確認しましょう

被相続人が遺言書を残している場合は、原則、遺言の内容が優先されます。

これは亡くなった人の意思が尊重されるためです。

ご家族の中に遺言書を預かっている人がいないか、確認しましょう。

検認手続

自筆証書遺言が残されていた場合は、裁判所で「検認」という手続をしなければなりません。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

検認をしなければ、預貯金や不動産の名義変更をすることができません。

02 誰が相続人になるのか調べましょう

次に相続人が誰であるかを確定しましょう。

基本のルール

- 相続人は、「配偶者」と「第一順位または第二順位または第三順位の相続人」となる。

- 第一順位の相続人は、「子(既に亡くなっていれば孫)」。

- 第二順位の相続人は、「父母(既に亡くなっていれば祖父母)」。

- 第三順位の相続人は、「兄弟姉妹(既に亡くなっていれば甥姪)」。

相続人が誰になるかは、戸籍謄本で確認しましょう。

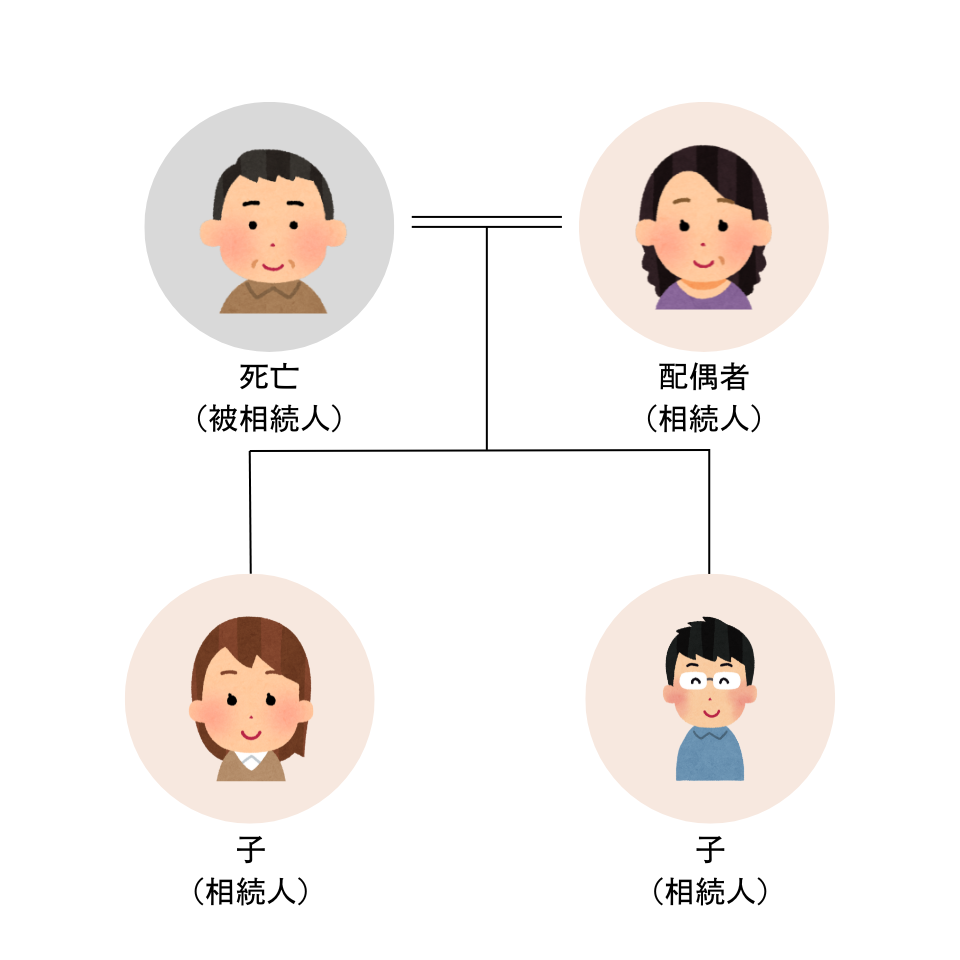

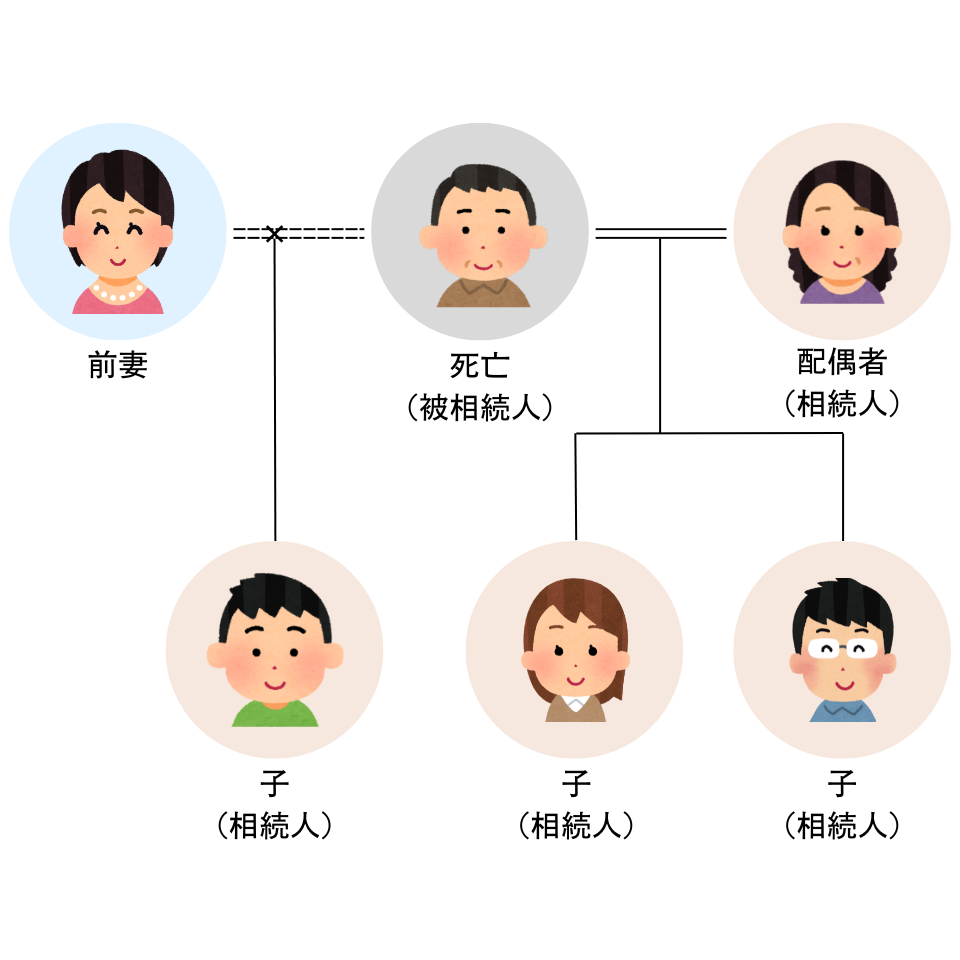

≪ケース①≫

相続人が配偶者と子どもである場合

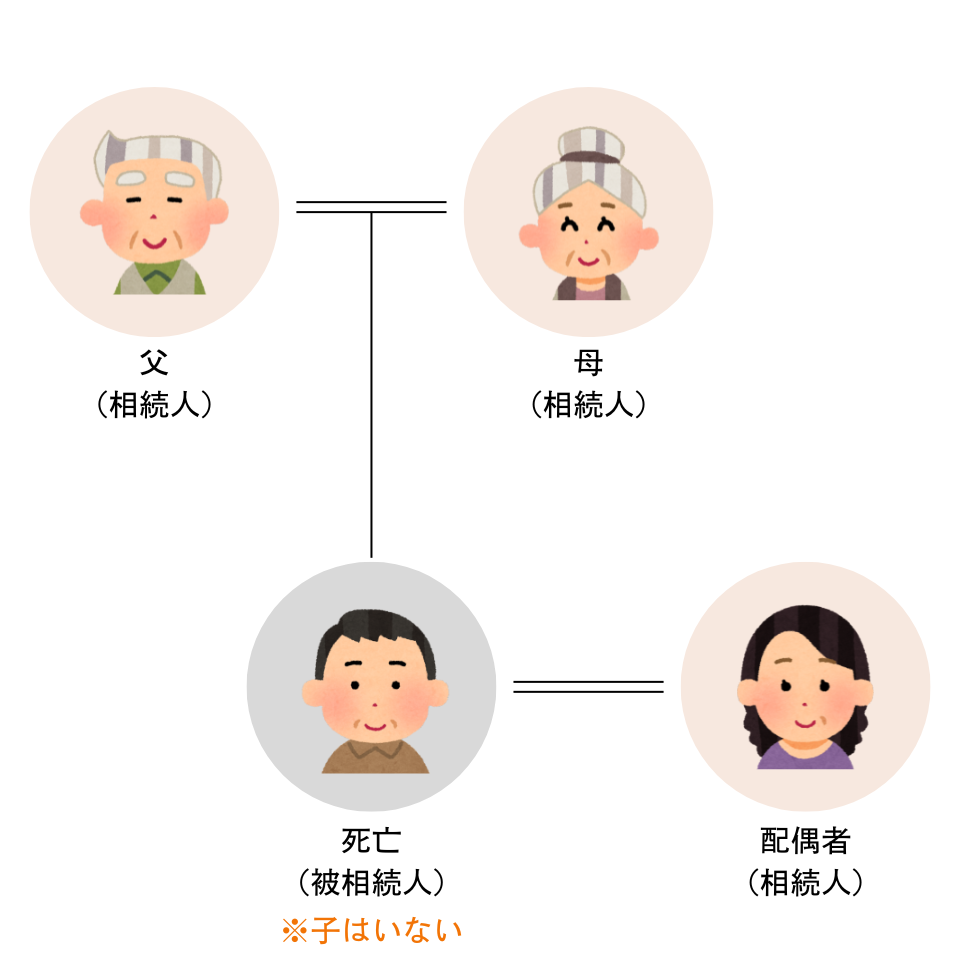

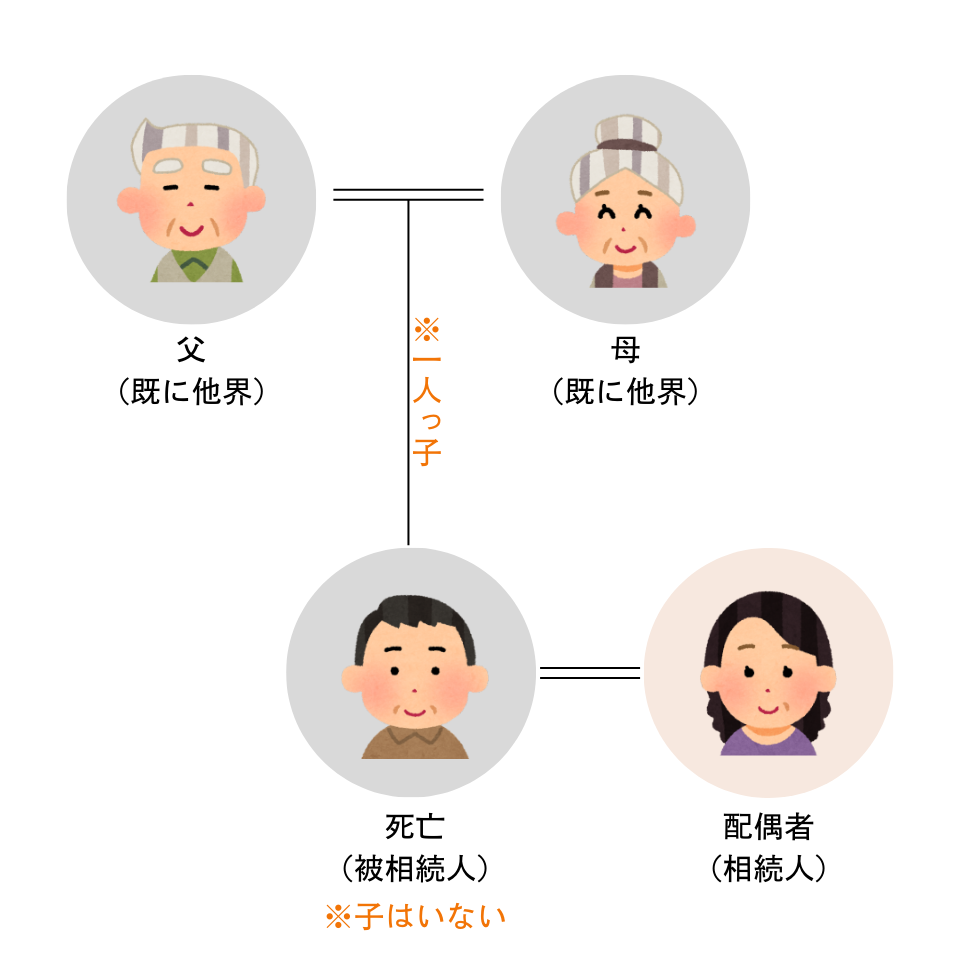

≪ケース②≫

相続人が配偶者と父母である場合

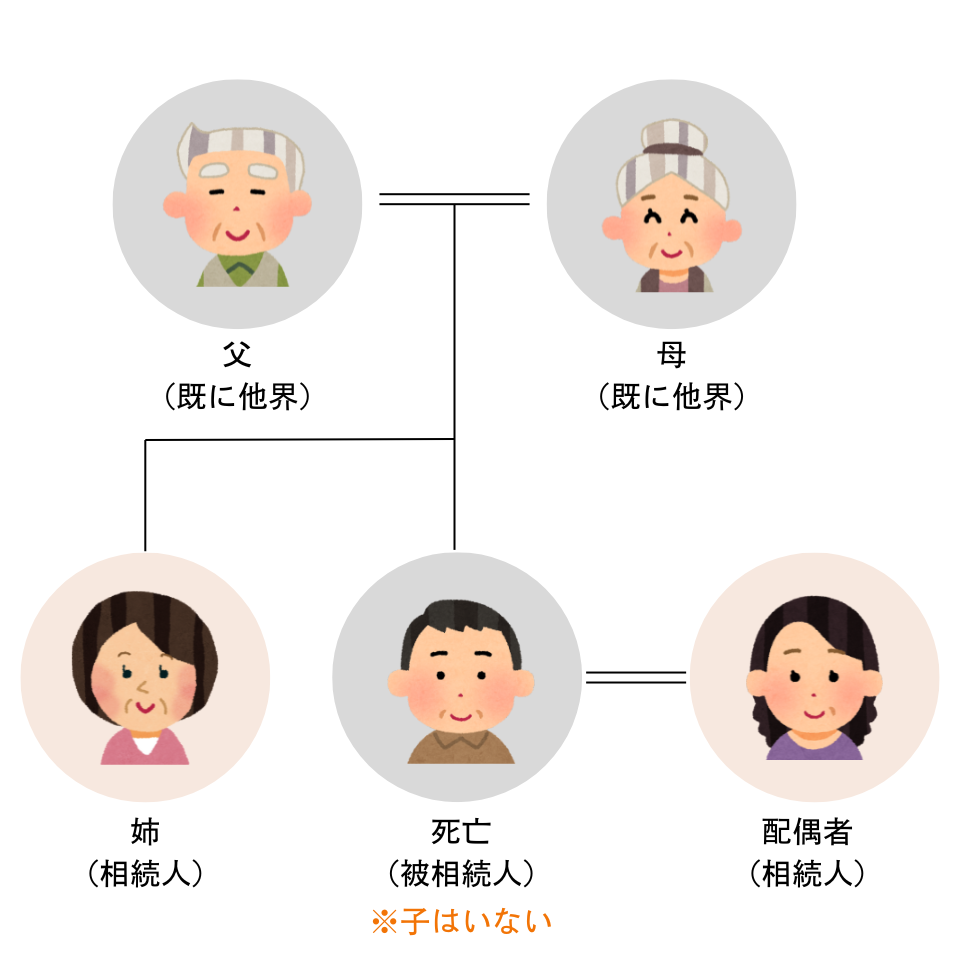

≪ケース③≫

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

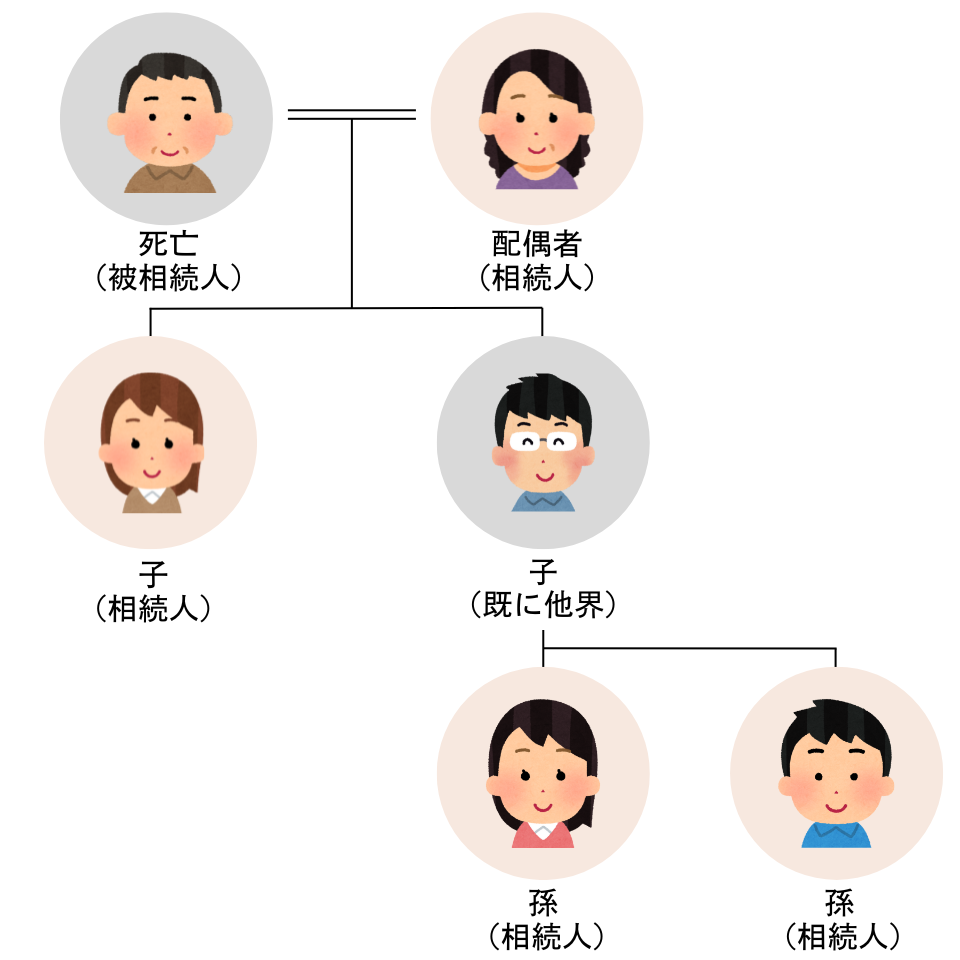

≪ケース④≫

相続人の1人が既に他界していた場合

≪ケース⑤≫

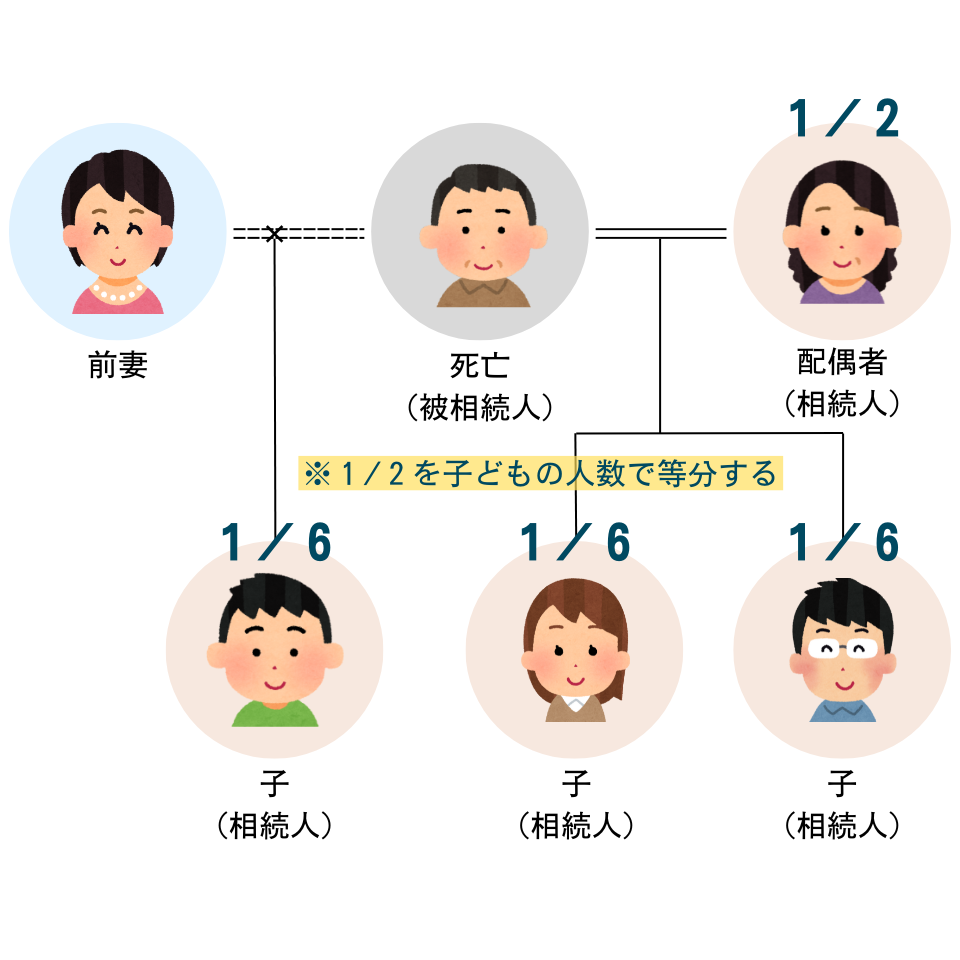

亡くなった人が再婚していた場合

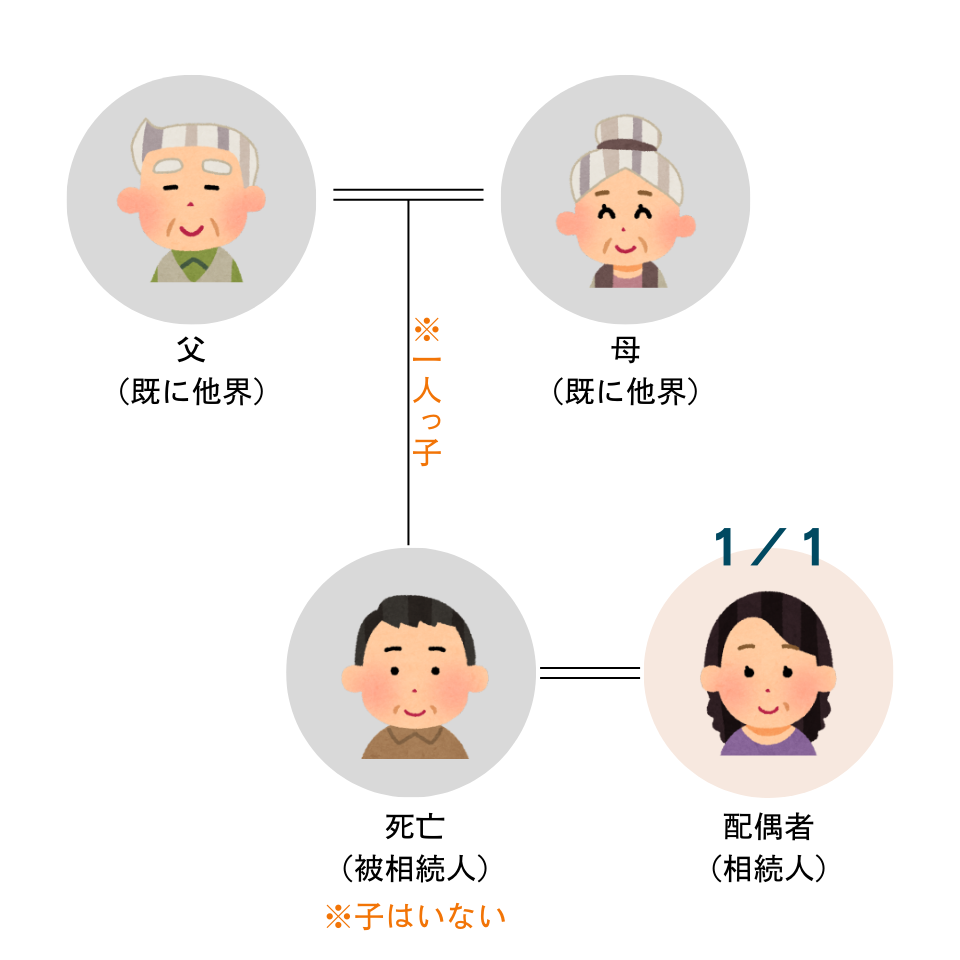

≪ケース⑥≫

相続人が配偶者のみの場合

03 法定相続分を確認しましょう

誰が相続人になるかが分かったら、次は法定相続分を確認しましょう。

基本のルール

- 法定相続分とは、相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合のこと。

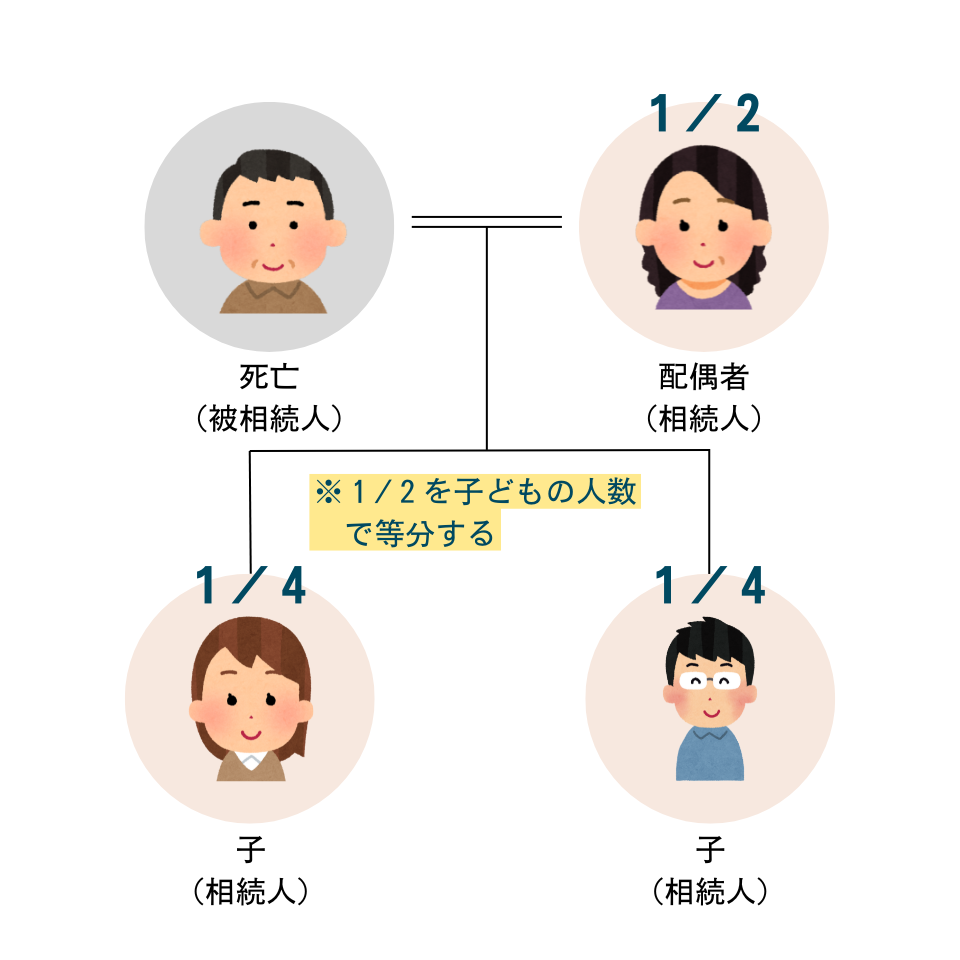

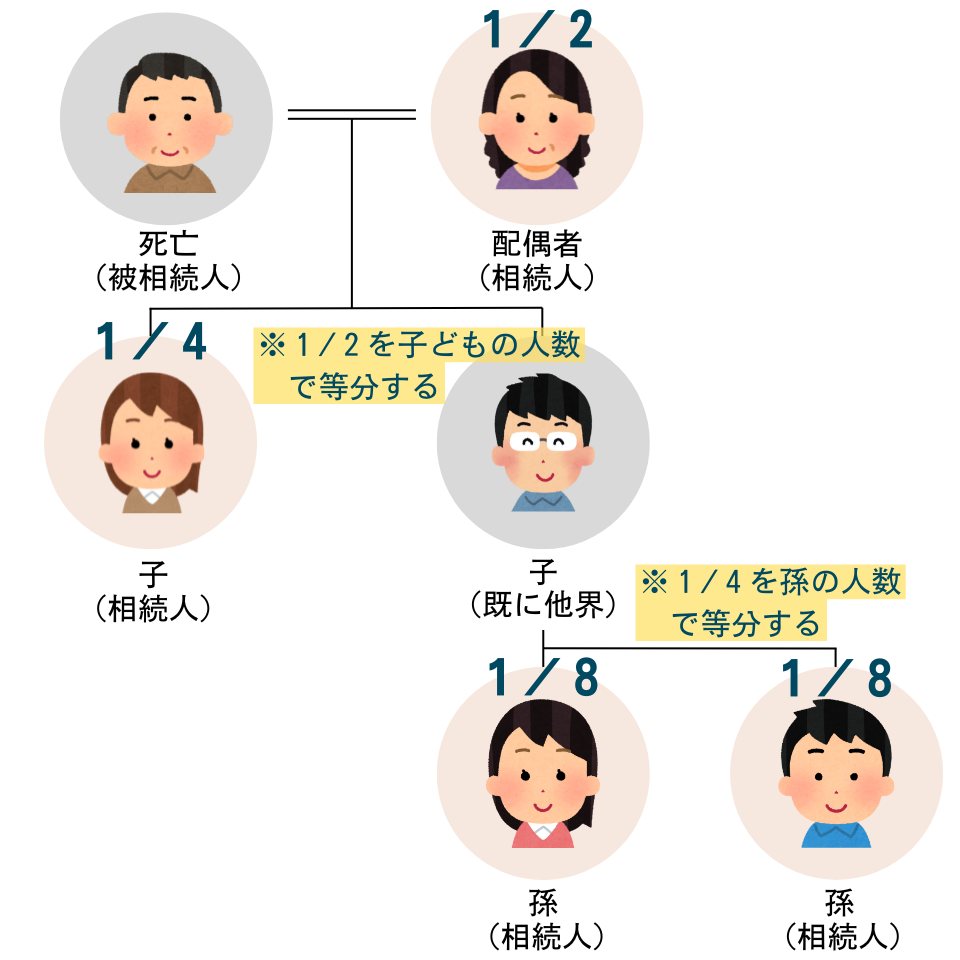

- 相続人が配偶者と子どものときは、配偶者1/2、子ども1/2。

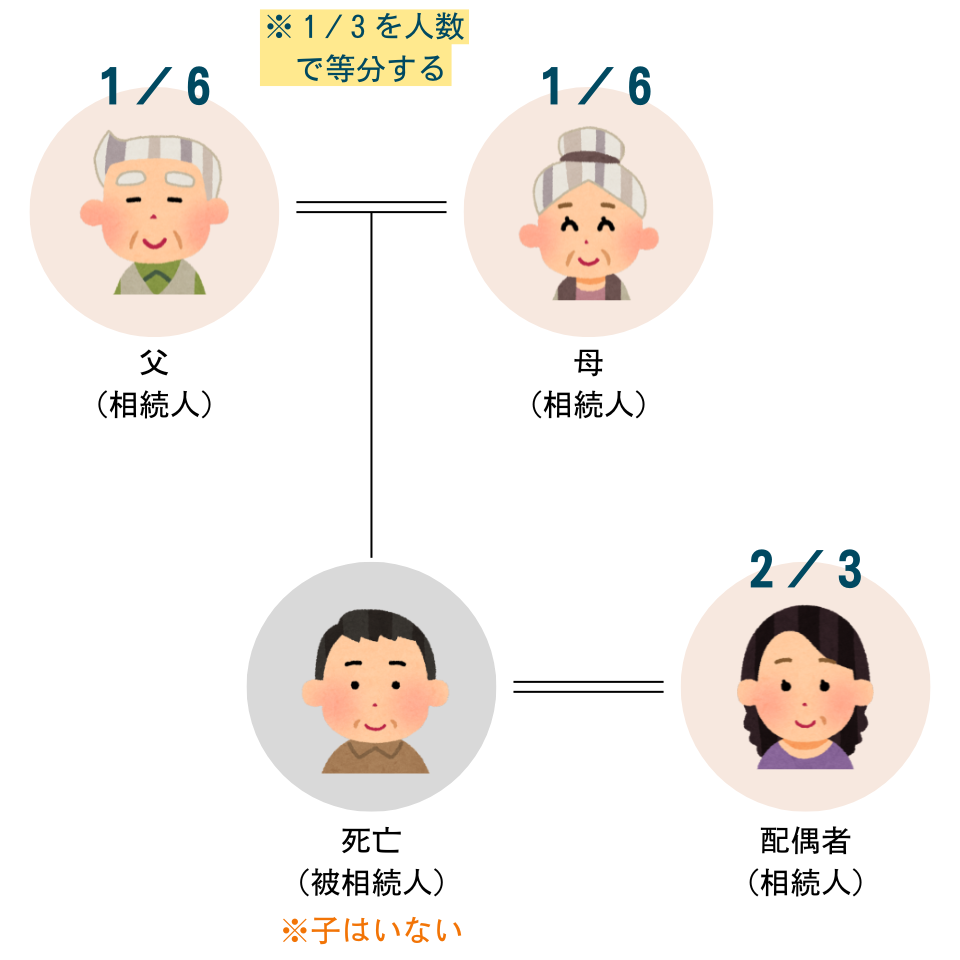

- 相続人が配偶者と父母のときは、配偶者2/3、父母1/3。

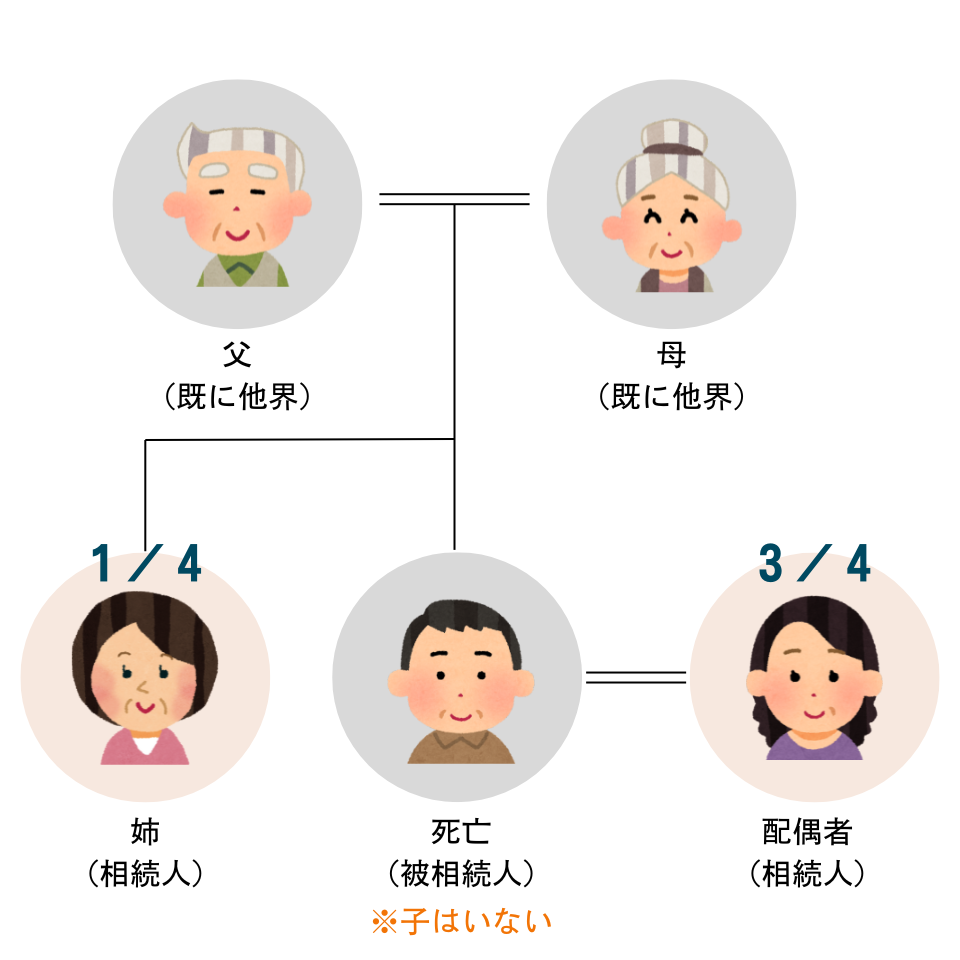

- 相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。

- 同順位の相続人が複数いる場合は、相続人の人数で等分する。

≪02≫でみたケースに当てはめて考えていきましょう。

≪ケース①≫

相続人が配偶者と子どもである場合

≪ケース②≫

相続人が配偶者と父母である場合

≪ケース③≫

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

≪ケース④≫

相続人の1人が既に他界していた場合

実子と養子の相続分は同じです。

04 相続財産を確認しましょう

相続財産とは、亡くなった方が所有していた財産と債務のすべてのことをいいます。

具体例を見ていきましょう。

プラスの財産

- 現金、預貯金

- 有価証券(株式、ゴルフ会員権など)

- 不動産(土地、建物)

- 不動産上の権利(借地権など)

- 動産(自動車、貴金属、骨董品など)

- 生命保険金(被相続人が受取人になっているものに限る)

- その他(著作権など)

マイナスの財産

- 借入金、ローン

- 未払いの税金

- 保証債務

- その他(未払いの医療費など)

通帳や証券会社からの郵便物、不動産の権利証などを確認しましょう。

05 相続方法を決定しましょう

相続の方法には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの種類があります。

ここでは、代表的な「単純承認」と「相続放棄」について説明します。

単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことをいいます。

| ≪手続≫ | 不要 ※相続の開始を知ってから3か月の間に何もしなければ自動的に単純承認をしたことになります。 |

みなし単純承認

単純承認をするときに特別な手続きは必要ありませんが、一定の行為をした場合には、単純承認を選んだとみなされます。

相続放棄や限定承認をしたいと考えている場合は、みなし単純承認とならないように注意しましょう。

| ≪みなし単純承認となる行為≫ |

| ⋄相続財産を処分する行為 ⋄相続財産を隠したり消費したりする行為 |

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないことをいいます。

| ≪手続≫ | 家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述 |

| ≪期間≫ | 相続の開始を知ったときから3か月以内 |

相続開始から3か月を経過した場合でも、相続放棄ができる場合があります。詳しくは司法書士にご相談ください。

06 財産の分け方を決定しましょう

遺言書がない場合は、相続人間で被相続人の財産をどのように分配するか話し合いましょう。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は、相続人と相続財産の全容が確定した段階で、相続人全員で行います。

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員が合意したところで、遺産分割協議の結果を文書にします。

預貯金や不動産の名義変更に備えて、遺産分割協議書には相続人全員が「署名」と「実印で押印」しましょう。

遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合は、遺産分割のやり直しや、その財産について新たに遺産分割協議をすることになります。

遺産分割協議が合意に至らなかった場合

遺産の分割について相続人間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停による分割または審判による分割をすることになります。

07 名義変更手続きの方法を確認しましょう①~土地・建物編~

登記申請書を作成し、物件所在地を管轄する法務局へ登記を申請します。

令和6年4月1日より、相続による不動産の名義変更が義務化されています。

速やかに手続きをしましょう。

| ≪方法≫ | 登記申請書を作成し、登記を申請します。 |

| ≪場所≫ | 物件所在地を管轄する法務局 |

| ≪費用≫ | 登録免許税所定の税金(固定資産税評価額の0.4%)、司法書士費用 |

不動産の名義変更は当事務所にご相談ください。

08 名義変更手続きの方法を確認しましょう②~預貯金編~

金融機関に口座解約のための所定の用紙を請求し、案内に従って必要書類を提出します。

| ≪方法≫ | 金融機関に口座解約のための所定の用紙を提出します。 |

| ≪場所≫ | 金融機関窓口 |

| ≪費用≫ | 預金を相続人口座に振り込む際の振込手数料がかかることがあります。 |

必要書類

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本

- 法定相続人の戸籍謄抄本

- 遺産分割協議書

- 法定相続人の印鑑証明書

※金融機関によって必要書類が増えることがありますので、案内書類を確認しましょう。

金融機関によって手続きの方法が異なります。詳細は銀行に確認してくさい。

09 相続に関係する法律用語を紹介します

遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分です。

つまり、「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分を指します。

遺留分は、誰が相続人となるかで割合が異なります。

| 父母や祖父母のみが相続人となる場合 | 「3分の1」に法定相続分を乗じる |

| それ以外の場合 | 「2分の1」に法定相続分を乗じる |

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された者が、侵害者(贈与や遺贈で多くの財産を受けた人)に対して遺留分をお金で返してもらう手続きをすることです。

令和元年6月30日までは、「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。

遺留分侵害額請求には期限が定められており、侵害されたことを知ってから1年以内、若しくは相続開始から10年以内に手続きをしなければなりません。

遺言執行者

遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために、遺言執行を行う者のことです。

多くの場合は、遺言者が遺言書において指定します。

遺言執行者は必ず指定しなければいけないものではありませんが、指定されていない場合には、必要に応じて家庭裁判所へ遺言執行者の選任申し立てをすることができます。

遺言執行者に就任した場合、相続財産の管理をする義務や、遺言の内容に沿って手続をする義務が生じます。

相続登記

相続登記は、亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者(相続人)を明確にするための手続きです。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が課されることになっています。

過去に相続した不動産も義務化の対象となっていますので、相続登記が未了の場合は、早めに手続きをしましょう。

相続開始前にできること

将来の相続に備えて生前に対策できることもあります。

生前対策をすることで、相続トラブルを回避することにもつながります。

老後や相続でどうしたいか、いま一度考えてみませんか。

01 遺言書の書き方を覚えておきましょう

遺言者は、遺言書に自分の財産を誰にどれだけ譲りたいかについて自由に記すことができます。

遺言書があれば、その遺言内容に沿った遺産分割ができるため、相続の手続きをスムーズに進めることが期待できます。

一方で、紛争の種になってしまう可能性も潜んでいます。専門家に相談しながら、よく注意して作成しましょう。

ここでは、代表的な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について説明します。

自筆証書

遺言

遺言者本人が遺言書の全文と日付を自筆で記載し、署名・押印します。

法律上の要件を満たさないと無効となる可能性があるため、慎重に作成しなければなりません。

作成費用がかからないものの、遺言者が自分で管理・保存するため紛失・偽造のリスクがあります。

公正証書

遺言

公証役場で、公証人と2人以上の証人立会いのもとで遺言内容を公証人に申し述べ、作成します。

病気やケガで字が書けなくとも作成することができます。

原本を公証人が保管するため、紛失・偽造のリスクがありません。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |

|---|---|---|

| 作成方法 | 簡単 | 公証役場で手続が必要 |

| 費用 | 不要 | 必要 |

| 検認手続 | 必要 | 不要 |

| 紛失・変造等のおそれ | 有 | 無 |

| 内容に不備があるおそれ | 有 | 無 |

遺言書の作成は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

02 後見制度を利用する方法を確認しましょう

後見制度は、認知症等によって援助が必要な方の財産を守るための制度です。

後見制度は、法定後見と任意後見に大別することができます。

法定後見

既に判断能力が衰えている方が対象となります。

親族等が家庭裁判所に申し立てをし、ご本人をサポートする後見人を選任してもらう制度です。

任意後見

判断能力が十分なうちに、あらかじめ、将来的に任意後見人となる人との間で任意後見契約を結ぶ制度です。

ご本人が任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めることができます。

この2つのうち、生前対策となり得るのは「任意後見制度」です。

任意後見制度は、あらかじめ任意後見人となる方を指定するため、信頼できる人に財産の管理や処分を任せることができます。

万が一ご自身では財産の管理や処分ができなくなった場合にご家族等に任せたい場合は、任意後見制度の利用をおすすめします。

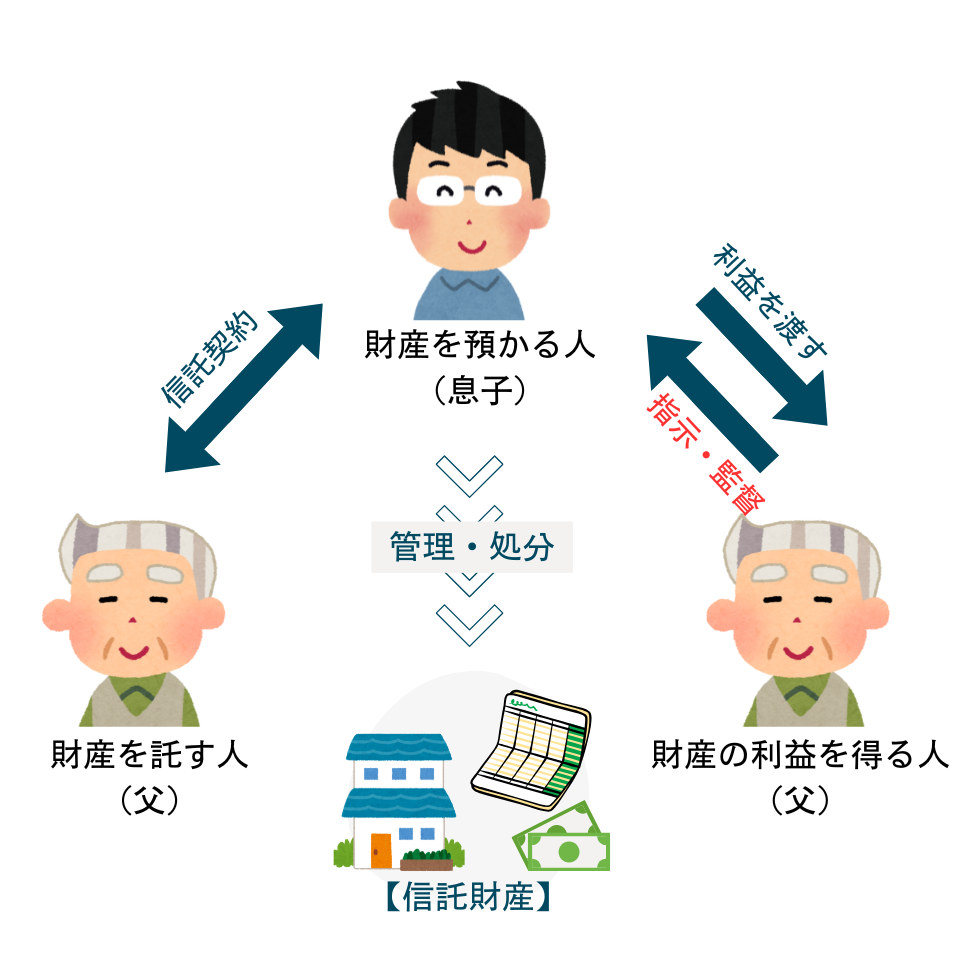

03 家族信託を上手に活用しましょう

家族信託とは、ご自身の財産(不動産・預貯金等)を、信頼できるご家族に託し、財産の利益を得る人(受益者)のために、あらかじめ定めた目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。

認知症などにより判断能力が低下した場合にも、家族信託の目的に応じて、本人の財産を柔軟に活用することができます。

家族信託は、二次相続の対策をすることもできます。

遺言書の場合は一代限りでしか財産の承継先を決められませんが、家族信託の場合、「財産の利益を得る人」を何世代も指定しておくことで、二次相続以降も指定できます。

つまり、父が亡くなった後の第二受益者を息子に、長男が亡くなった後の第三受益者を孫にしておくことで、財産を孫に残すことができます。

家族信託は、ご自身の意向に沿った形で、財産の動きを管理・運用することができることがメリットといえます。

二次相続とは、最初の相続で相続人となった人が亡くなることで起きる相続のことです。

相続のこと

当事務所の相続手続きプランについてはこちらをご覧ください。

司法書士費用

相続放棄などの費用についてはこちらをご覧ください。